メタボリックシンドロームの診断基準(腹囲・血液検査)、原因や症状

健康診断で「メタボ」と指摘された方は少なくありません。

朝霞市・東武東上線「志木駅」の近くにある「志木新成メディカルクリニック」では各種健康診断を行っています。検診でメタボやメタボ予備軍と指摘があった方が、一般内科や糖尿病内科に受診にいらっしゃることも多くあります。

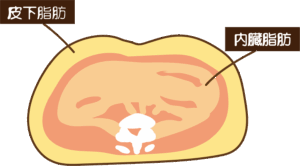

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪が増えた状態で血糖・血圧・脂質などの数値が重なり、糖尿病や心臓病、脳梗塞のリスクが高まる状態を指します。肥満とは異なり、見た目にかかわらず体の内側で進行するため注意が必要です。この記事では、糖尿病内科・一般内科の知見から、メタボリックシンドロームの診断基準(腹囲・血液検査)、原因や症状、改善のポイントまで詳しく、わかりやすく解説します。

志木新成メディカルクリニックは、朝霞市にあり、東武東上線「志木駅」から徒歩4分、駐車場も完備。

朝霞市・新座市・志木市などの近隣からだけでなく、電車でも車でも通いやすいクリニックです。

メタボリックシンドロームとは?

メタボリックシンドローム(metabolic syndrome、通称はメタボ)とは、内臓脂肪の蓄積を中心とした代謝異常が重なり合い、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの生活習慣病を引き起こすリスクが高い状態を指します。

糖尿病、高血圧、脂質異常症のいずれか一つではなく、それらが同時に進行している点が特徴です。見た目では「お腹まわりが気になる」程度に思われがちですが、放置すると深刻な合併症につながるため、早期発見と生活改善が重要です。

「メタボリックシンドローム」は病気ではなく「状態」を示す言葉

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満を基盤として、高血糖・高血圧・脂質異常が重なっている状態を指す「症候群(シンドローム)」であり、正式な診断名ではありません。つまり、ひとつの病気(疾患)ではなく、複数の生活習慣病の前段階、あるいはそれらをまとめて表す概念といえます。

たとえば糖尿病や高血圧症、脂質異常症はそれぞれ独立した診断名(ICDコードがある正式な疾病)ですが、メタボリックシンドロームはそれらが組み合わさった「リスク状態」を示す用語として使われています。

実際の医療現場でも、「メタボリックシンドローム」という病名を主病名として保険請求することはできません。

医師がカルテに記載する場合は、「肥満症」「糖尿病」「脂質異常症」「高血圧症」などの具体的な疾患名を中心に記録します。

健康診断でのメタボリックシンドローム検査の位置づけ

日本では、2008年度から「特定健康診査・特定保健指導制度(メタボ健診)」が全国的に実施されています。これは、40歳から74歳までの医療保険加入者全員を対象に、生活習慣病の予防を目的として導入された制度です。

この健診では、メタボリックシンドロームの診断基準に基づいた項目がすべて含まれており、内臓脂肪の蓄積を示す腹囲測定を中心に、血圧・血糖・脂質などを測定して総合的に評価します。

検査結果をもとに、腹囲、血圧・血糖・脂質の数値が基準を超えているかを総合的に判定し、該当する場合には「メタボリックシンドローム」または「予備群」として保健指導の対象になります。

一般健診や職場の定期健診(労働安全衛生法に基づく健診)などでも、腹囲測定・血圧・血液検査は行われることは多く、メタボ健診に限らず、ほとんどの検診でメタボリックシンドロームの判定は可能です。

メタボリックシンドロームの診断基準(腹囲と血液検査)

日本では、2005年に厚生労働省と日本内科学会などが合同でメタボリックシンドロームの診断基準を定めています。

診断の第一条件は内臓脂肪の蓄積を示す腹囲で、男性85cm以上、女性90cm以上が基準です。

これは、内臓脂肪面積が100㎠以上に相当するとされる数値です。

腹囲を満たした上で、以下の三つのうち二つ以上に該当する場合にメタボリックシンドロームと診断されます。

| 判定項目 | 基準値 | 内容・補足説明 |

|---|---|---|

| 腹囲(内臓脂肪の蓄積) | 男性:85cm以上女性:90cm以上 | 必須条件。内臓脂肪面積100cm²以上に相当するとされる。腹囲測定は立位で臍(へそ)の高さを基準とする。 |

| 1.脂質異常 | 中性脂肪(TG)150mg/dL以上またはHDLコレステロール40mg/dL未満 | 高トリグリセリド血症または低HDLコレステロール血症が該当。動脈硬化の危険因子。 |

| 2.高血圧 | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上 | 高血圧症治療中の人も含まれる。 |

| 3.高血糖 | 空腹時血糖値110mg/dL以上 | 糖尿病予備群の段階。糖代謝異常の早期発見が重要。 |

1つ目は、高トリグリセリド血症または低HDLコレステロール血症であり、中性脂肪が150mg/dL以上、またはHDLコレステロールが40mg/dL未満の場合が該当します。

2つ目、は高血圧で、収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上です。

3つ目、は高血糖で、空腹時血糖値が110mg/dL以上の状態を指します。

これらの指標は健診や血液検査で確認できるものであり、当院の一般内科・糖尿病内科でも同様の基準に基づき診断を行っています。最近では、腹囲が基準に満たない場合でも、CTで内臓脂肪の蓄積を確認することで早期に予防介入するケースも増えています。

2005年以降、メタボリックシンドロームの診断基準の変更は無い?

2005年4月、厚生労働省と日本内科学会・日本糖尿病学会など複数の学会が合同して「8学会策定基準」を発表しました。この基準では、腹囲(男性85cm、女性90cm)を必須条件とし、さらに血圧・血糖・脂質のうち2項目以上を満たす場合にメタボリックシンドロームとするという方式が定められました。

以降、特に診断基準そのものを全面的に改訂したという国際基準や国内基準の公的な改定版は、厚生労働省や関連学会からは特に公表されていないです。

ただし、制度運用上の細かな見直しや検査方法・判定の取り扱いルールの変更(例として空腹時中性脂肪の扱い、中性脂肪測定法、記録様式など)は行われています。

例えば、令和6年度以降の特定健診では、血中脂質検査の測定方法(トレーサビリティ確保など)や中性脂肪の取り扱いについて一部改正が通知されています。

2024年に新基準の提案も

研究領域では近年、実際の心血管疾患発症データを基にして、現行基準の見直しを提案する報告も出ています。新基準が提案される理由としては、現行の腹囲の基準だと、本来スクリーニングしたい⼼⾎管疾患の⾼リスク者が拾いきれていないことへの課題感などがあります。

たとえば、新潟大学の研究グループは、56万人のビッグデータを使い、心血管疾患発症というアウトカムに基づいて、ウエスト周囲径(腹囲)や他の判定項目の閾値を調整した「修正基準案」を公表しています。この修正案では、現行の腹囲基準(男性85cm、女性90cm)を「男性83cm、女性77cm」に下げる案が示されています。

今後このような国内外の研究から、基準の見直しが行われる可能性もあります。

(参考:新潟大学,心血管疾患発症高リスク者スクリーニングに最適化したメタボリックシンドローム(MetS)診断基準の修正案を作成,2024年03月08日)

メタボリックシンドロームの原因

メタボリックシンドロームの主な原因は、エネルギーの摂取と消費のバランスが崩れる生活習慣にあります。

脂質や糖質の過剰摂取、夜遅い食事、不規則な生活リズム、運動不足、そしてストレスの蓄積などが、内臓脂肪の蓄積を促進します。内臓脂肪が増えると、脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカインという物質のバランスが崩れ、インスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」が生じます。この状態が続くと、血糖値が上昇し、糖尿病や動脈硬化のリスクが高まるのです。

また、遺伝的要因も関係しています。家族に糖尿病や高血圧、脂質異常症がある場合には、若い頃からの生活習慣が発症の引き金になりやすいため注意が必要です。

メタボリックシンドロームの症状

初期の段階では、ほとんど自覚症状がありません。

血糖や脂質、血圧が少しずつ上昇しても体に異変を感じることは少なく、健診で指摘されて初めて気づく方が多いのが実情です。しかし、進行すると動脈硬化が進み、心臓や脳、腎臓など全身の臓器に悪影響を及ぼします。

疲れやすい、肩こりが取れない、動悸や息切れがするなどの軽い症状も、実は代謝異常のサインであることがあります。

当院でも、血圧や血糖、脂質の数値が基準を超えていても「まだ大丈夫」と思って放置してしまった結果、狭心症や糖尿病の合併症で受診される方が少なくありません。

メタボリックシンドロームは改善できるのか

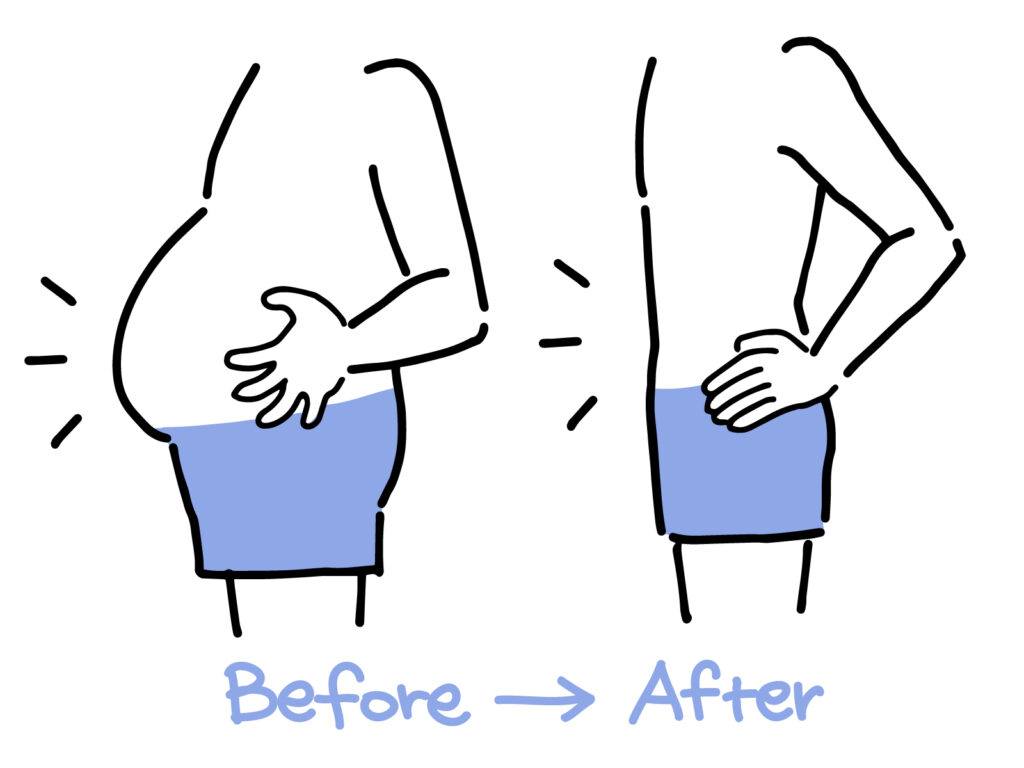

メタボリックシンドロームは、適切な治療と生活改善によって十分に改善することが可能です。

体重の減少、特に内臓脂肪を減らすことが最も効果的であり、5%程度の体重減少でも血圧や血糖、脂質の改善が見込めます。食事では、主食・主菜・副菜のバランスを整え、糖質や脂質のとりすぎを避けることが基本です。夕食を遅くしない、間食を減らすなどの小さな工夫が継続的な改善につながります。

また、運動習慣を身につけることも重要です。ウォーキングや軽い筋力トレーニングを1日20〜30分ほど続けることで、インスリンの働きが改善され、脂肪燃焼効果も高まります。睡眠やストレス管理も含めた総合的な生活習慣の見直しが、再発予防につながります。当院では、管理栄養士による栄養指導や、医師による生活習慣病治療を組み合わせたプログラムを実施しており、無理のない改善をサポートしています。

メタボリックシンドロームについてよくある質問

厚生労働省の調査によると、40歳から74歳の日本人のうち、およそ男性の2人に1人、女性の5人に1人がメタボリックシンドロームまたはその予備群とされています。

特に男性では、40代以降で急増する傾向があります。女性は閉経後にホルモンバランスの変化で内臓脂肪が増えやすくなるため、50代以降に増加します。

つまり、年齢とともに誰もが発症しうる身近な生活習慣病リスクといえます。

腹囲を減らすためには、食事の見直しと運動の継続が基本です。

内臓脂肪は、摂取カロリーよりも消費カロリーを増やすことで比較的早く減らせます。食事では糖質や脂質のとりすぎを控え、主食・主菜・副菜をバランスよく摂ることが大切です。

また、有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギング、サイクリングなど)を1日20〜30分続けると、内臓脂肪の分解が進みやすくなります。

過度な食事制限よりも、少しずつでも長く続けることが腹囲を減らす近道です。

まずは生活習慣を振り返ることが第一歩です。

食事や運動のバランスを確認し、できるところから改善を始めましょう。

また、健康診断の結果票に「要医療」または「要精密検査」と書かれている場合は、放置せずに必ず医療機関を受診してください。

糖尿病内科や一般内科では、血糖・脂質・血圧などを詳しく再検査し、合併症の有無を確認できます。

メタボは早めに対応すれば十分に改善できる状態ですので、怖がらず受診することが大切です。

はい、あります。

予備軍の段階でも、血液検査や超音波検査で内臓脂肪や肝機能の状態を詳しく調べることができます。

また、血糖や脂質の異常が軽度であっても、生活改善の効果を数値で確認しながら経過をみることが可能です。

当院のような糖尿病内科・一般内科では、食事内容の相談や、運動を安全に始めるためのアドバイスも行っています。

「まだ病気ではないから何もしなくていい」ではなく、今のうちに手を打つことが未来の病気を防ぐ最良の方法です。

まずは内科(特に糖尿病内科や一般内科)を受診するのがおすすめです。

メタボリックシンドロームは血糖・脂質・血圧など複数の異常が関係するため、総合的に診ることができる内科が適しています。

症状や検査結果によっては、必要に応じて循環器内科、肝臓内科、腎臓内科などへ連携を行う場合もあります。

まずは「内臓脂肪の状態を評価してもらう」つもりで気軽に相談してみてください。早期に取り組めば、健康を取り戻すチャンスはいくらでもあります。

まとめ

メタボリックシンドロームは、「内臓脂肪の蓄積」と「複数の代謝異常」が同時に進む状態です。自覚症状が乏しいまま進行するため、健診での早期発見と、日常生活の改善が何よりも大切です。

糖尿病内科や一般内科では、血糖や脂質、血圧などを総合的に管理し、一人ひとりの体質や生活に合わせた改善方法を提案します。少しずつでも生活を整えることで、メタボリックシンドロームは確実に改善できます。気になる症状がある方や健診で指摘を受けた方は、ぜひ早めに医療機関でご相談ください。

志木新成メディカルクリニックは、健康診断や、一般内科、糖尿病内科など、メタボリックシンドロームに関連する生活習慣病などの診療をしています。体調や検診の結果のことなどで心配なことがございましたら、当院の医師にご相談ください。

志木新成メディカルクリニックは、

朝霞市にあり、東武東上線「志木駅」から徒歩4分、駐車場も完備。

朝霞市・新座市・志木市などの近隣からだけでなく、電車でも車でも通いやすいクリニックです。