骨粗鬆症の症状・検査・診断基準・治療

骨粗鬆症は、骨がもろくなり骨折しやすくなる病気で、特に高齢者や閉経後の女性に多くみられます。自覚症状が少ないまま進行するため、背中や腰の痛み、身長の低下、転倒による骨折などで気づくケースも少なくありません。

朝霞市・東武東上線「志木駅」の近くにある「志木新成メディカルクリニック」整形外科でも、骨密度のことが心配で測定や検査に訪れる方や、背中や腰の痛みがあり診察を受け、骨粗鬆症で骨密度の低下が進んでいることがわかることも多いです。志木新成メディカルクリニックでは、骨粗鬆症検診を行っており、骨密度測定装置(DEXA法/DXA:Dual-energy X-ray Absorptiometry)、血液検査、X線検査、そしてご本人からのお話などから骨の健康状態を評価し、骨折などの原因となる骨粗鬆症(骨がもろくなる病気)の存在やリスクを早期に発見することができます。

この記事では、骨粗鬆症の代表的な症状から、骨密度検査をはじめとする診断方法、国内外の診断基準、そして生活習慣の改善や薬物療法を含む治療法まで詳しく解説します。

志木新成メディカルクリニックは、朝霞市にあり、東武東上線「志木駅」から徒歩4分、駐車場も完備。

朝霞市・新座市・志木市などの近隣からだけでなく、電車でも車でも通いやすいクリニックです

骨粗鬆症とは

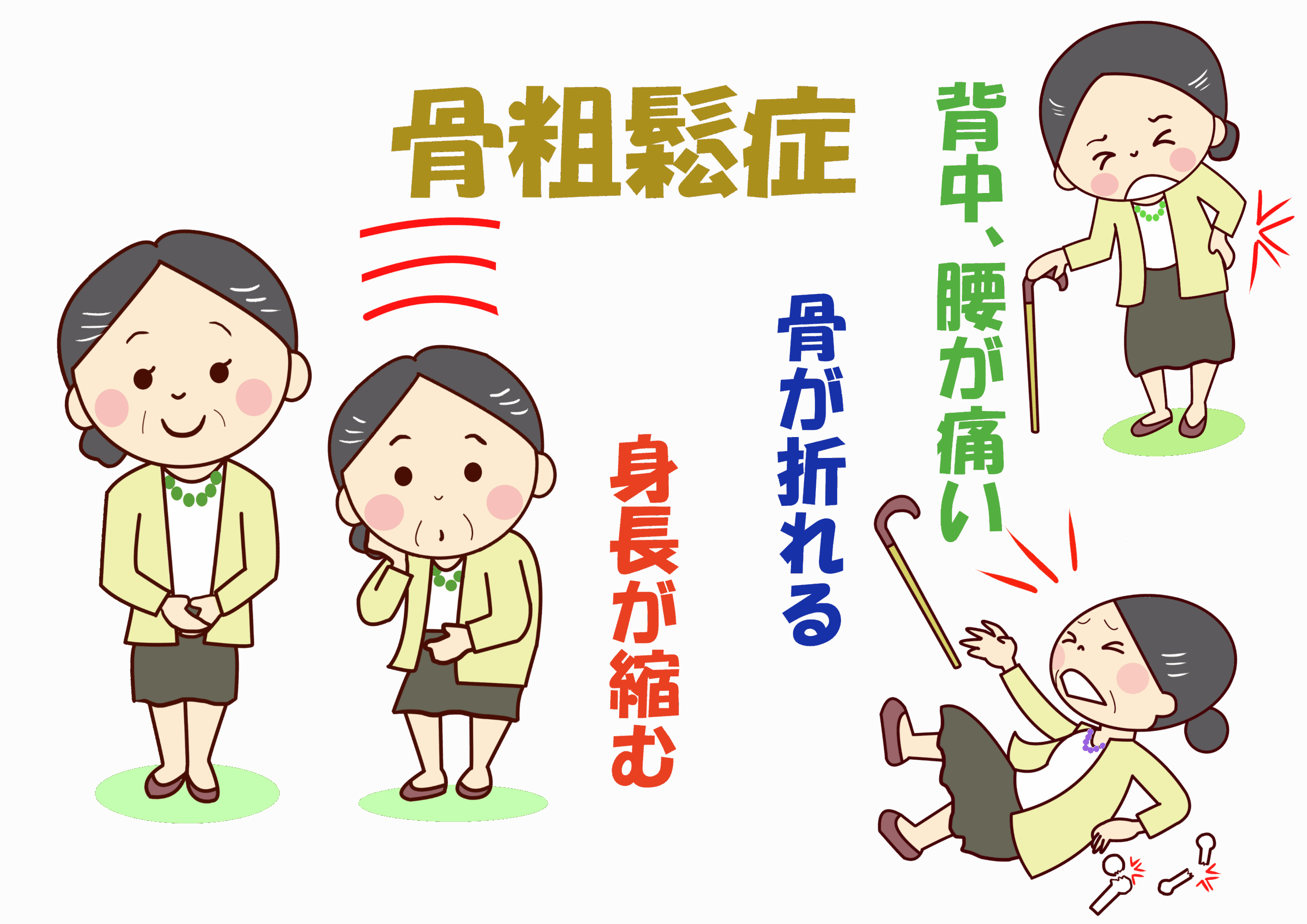

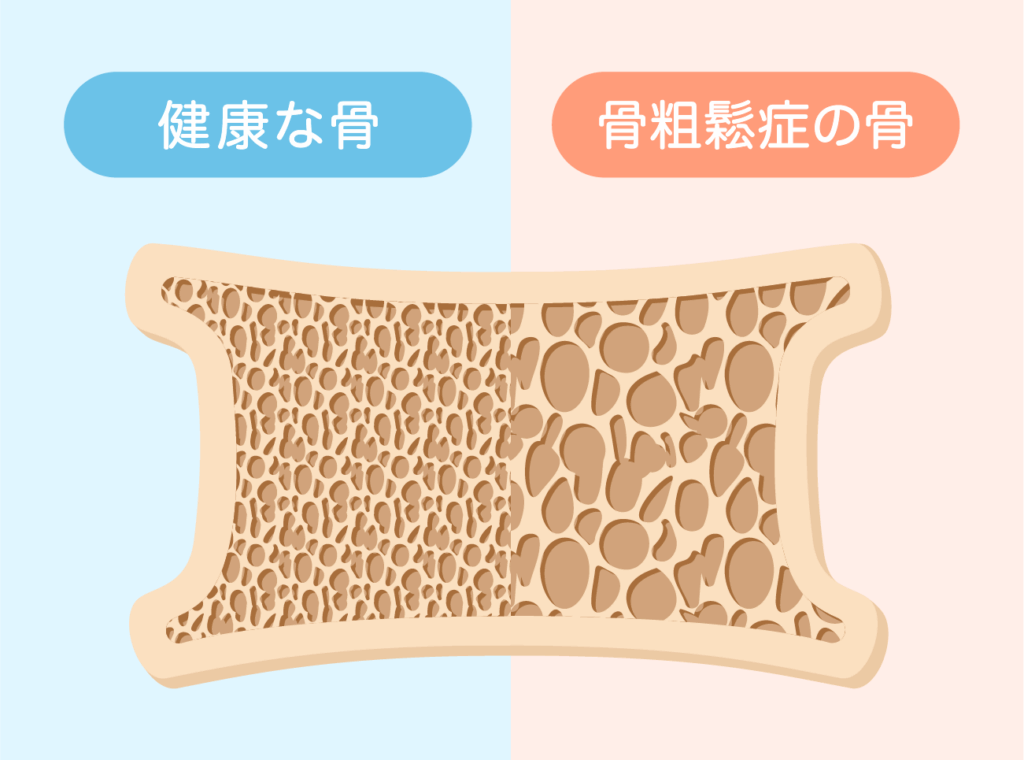

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の量や質が低下して骨がもろくなり、わずかな衝撃でも骨折しやすくなる病気です。加齢や女性ホルモンの低下、生活習慣などが大きく関与しており、高齢者に多くみられます。特に骨折は寝たきりや生活機能の低下につながるため、早期発見と予防がとても重要です。

骨粗鬆症の症状

骨粗鬆症は初期には自覚症状がほとんどなく「静かな病気」とも呼ばれています。しかし進行すると背中や腰の慢性的な痛み、背骨の圧迫骨折による身長の縮み、姿勢の前かがみなどが現れることがあります。

また、転倒後に手首や大腿骨、背骨の骨折を繰り返すこともあり、症状が出た時にはすでに骨密度の低下が進んでいることが少なくありません。そのため症状が出る前に検査を受けることが望ましいといえます。

骨粗鬆症の原因

骨粗鬆症は、骨の量が減ったり質が劣化することで骨がもろくなる病気です。

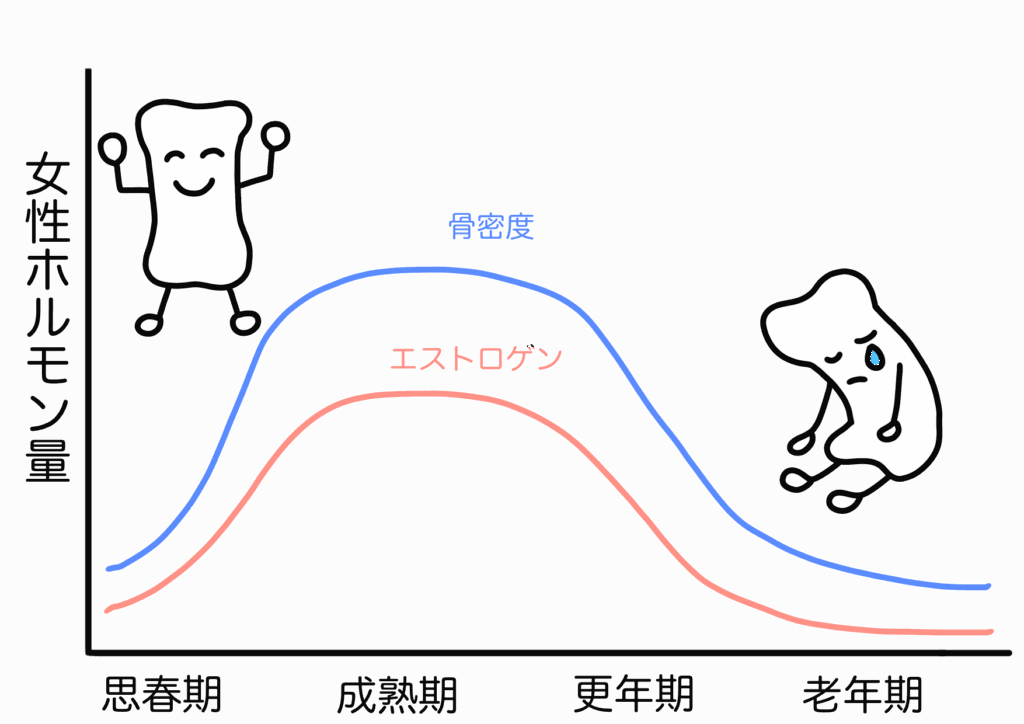

その原因は一つではなく、加齢、女性ホルモンの低下、生活習慣、疾患や薬の影響などが複雑に関わります。特に閉経後の女性はエストロゲンの分泌が急激に減少するため、骨吸収が進みやすく発症リスクが高くなります。加齢に伴って骨を作る力が弱まり、骨密度は年齢とともに自然に低下していきます。

また、運動不足やカルシウム・ビタミンD不足、喫煙や過度な飲酒といった生活習慣も骨の健康を損ないます。さらに甲状腺機能亢進症や副甲状腺機能異常、糖尿病、ステロイド薬の長期使用なども原因となります。骨粗鬆症はこれらの要因が重なって進行するため、生活習慣の改善とともに早期の検査・治療が重要です。

| 原因の分類 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 加齢 | 年齢とともに骨形成が低下 | 男女ともに影響、特に高齢者で顕著 |

| ホルモン | 閉経によるエストロゲン低下 | 閉経後女性に多い |

| 栄養 | カルシウム・ビタミンD不足、低栄養 | 骨形成に必要な材料不足 |

| 運動 | 運動不足、筋力低下 | 骨への刺激が減少し骨密度低下 |

| 生活習慣 | 喫煙・過度な飲酒 | 骨代謝に悪影響 |

| 疾患・薬剤 | 甲状腺疾患、副甲状腺疾患、糖尿病、ステロイド長期使用など | 二次性骨粗鬆症の原因となる |

一次性骨粗鬆症と二次性骨粗鬆症の違い

骨粗鬆症は大きく「一次性」と「二次性」に分けられます。一次性骨粗鬆症は加齢や閉経といった自然な身体の変化に伴って起こるもので、骨粗鬆症の多くを占めます。特に閉経後の女性は女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少により骨密度が低下しやすく、発症リスクが高くなります。また、高齢になると男女ともに骨を作る力が弱まり、骨の量が減っていきます。

一方、二次性骨粗鬆症は特定の病気や薬の影響によって起こる骨粗鬆症です。代表的なものには甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能異常、糖尿病、慢性腎臓病、リウマチ性疾患などがあり、またステロイド薬を長期に使用している方にもみられます。二次性骨粗鬆症は原因疾患の治療や薬の調整と並行して骨粗鬆症の治療を行う必要があります。

| 分類 | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一次性骨粗鬆症 | 加齢、閉経によるホルモン低下 | 骨粗鬆症の大多数を占める。特に閉経後女性に多い。 |

| 二次性骨粗鬆症 | 疾患(甲状腺疾患、副甲状腺疾患、糖尿病、腎疾患など)、薬剤(ステロイドなど) | 原因疾患や薬の影響による。原因治療と並行して骨粗鬆症治療が必要。 |

骨粗鬆症の検査

整形外科で行う骨粗鬆症の検査にはいくつかの種類があります。

最も信頼性が高いのは骨密度測定装置(DEXA法)による骨密度測定で、腰椎や大腿骨の骨密度をX線で測定し数値化するものです。これにより骨の強さを客観的に評価することができます。

また、X線検査で背骨や骨盤の形を調べ、圧迫骨折や骨の変形の有無を確認します。

さらに血液検査や尿検査でカルシウムやビタミンDの値、骨代謝マーカーを調べることで、骨の新陳代謝の状態を把握します。これらの検査を組み合わせて総合的に診断を行います。

骨粗鬆症の診断基準

日本骨粗鬆症学会の診断基準では、脆弱性骨折がある場合、骨密度が若年成人平均値(YAM)の70%以下の場合、または骨密度が70〜80%でかつ脆弱性骨折を伴う場合に骨粗鬆症と診断されます。

脆弱性骨折とは通常では骨折しないような軽い外力で生じる骨折のことであり、特に背骨や大腿骨近位部で起きた場合は診断上とても重要とされています。

骨粗鬆症の診断基準の比較

骨粗鬆症の診断には、

| 基準の種類 | 判定方法 | 診断の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| WHO基準(1994年) | DEXA法による骨密度をTスコアで評価(若年成人女性平均との標準偏差[SD]) | 正常:-1.0 SD以上骨量減少:-1.0 〜 -2.5 SD骨粗鬆症:-2.5 SD以下 | 国際的に標準。研究や臨床試験で多用される。シンプルに骨密度で評価。 |

| 日本骨粗鬆症学会基準(2012年改訂) | DXA法で腰椎または大腿骨近位部の骨密度をYAM比(%)で評価 | 骨密度≦70%:骨粗鬆症骨密度70〜80%+脆弱性骨折:骨粗鬆症脆弱性骨折あり:骨密度に関わらず骨粗鬆症 | 日本国内の標準。YAM%表記で臨床現場・患者にわかりやすい。骨折の有無も重視。 |

| FRAX(2008年 WHO開発) | 骨密度(大腿骨近位部)+年齢、性別、BMI、既往歴、喫煙歴、ステロイド使用などの臨床リスク因子 | 10年以内の主要骨折リスクを%で算出 | 骨密度だけでなく生活習慣・リスク因子も加味。日本版FRAXも利用可能。治療開始の参考に用いられる。 |

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療の目的は骨折の予防にあります。治療は生活習慣の改善と薬物療法に大きく分けられます。生活習慣の改善では、カルシウムやビタミンD、タンパク質を十分に摂取できる食事を心がけること、ウォーキングや筋トレといった適度な運動で骨に刺激を与えること、喫煙や過度な飲酒を避けること、そして転倒を防ぐために住環境を整えることが大切です。

薬物療法では、骨を壊す働きを抑える骨吸収抑制薬、骨を作る働きを促す骨形成促進薬、カルシウムの吸収を助け骨代謝を改善するビタミンD製剤などが使われます。

| 薬の種類 | 主な作用 | 代表的な薬剤例 |

|---|---|---|

| 骨吸収抑制薬 | 骨を壊す働きを抑える | ビスホスホネート製剤、デノスマブ |

| 骨形成促進薬 | 骨を作る働きを高める | テリパラチド |

| ビタミンD製剤 | カルシウムの吸収を助け骨代謝を改善 | 活性型ビタミンD製剤 |

薬物療法は長期的な継続が必要であり、定期的に骨密度検査や血液検査を行いながら経過を確認します。

骨粗鬆症の予防のためにできること

骨粗鬆症は加齢や体質の影響を受けますが、生活習慣を整えることで発症を遅らせたり進行を抑えたりすることができます。予防の基本は「骨を丈夫に保つ生活」を意識することです。具体的には、カルシウムやビタミンD、タンパク質を十分に含む食事を心がけること、ウォーキングや筋力トレーニングなど適度な運動で骨や筋肉に刺激を与えることが重要です。

また、喫煙は骨の形成を妨げ、過度な飲酒も骨代謝に悪影響を及ぼすため控えることが推奨されます。さらに、家庭内の段差解消や手すりの設置などによる転倒予防も欠かせません。骨粗鬆症は治療と同時に予防が大切であり、日常の小さな習慣の積み重ねが将来の骨折リスクを大きく減らすことにつながります。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

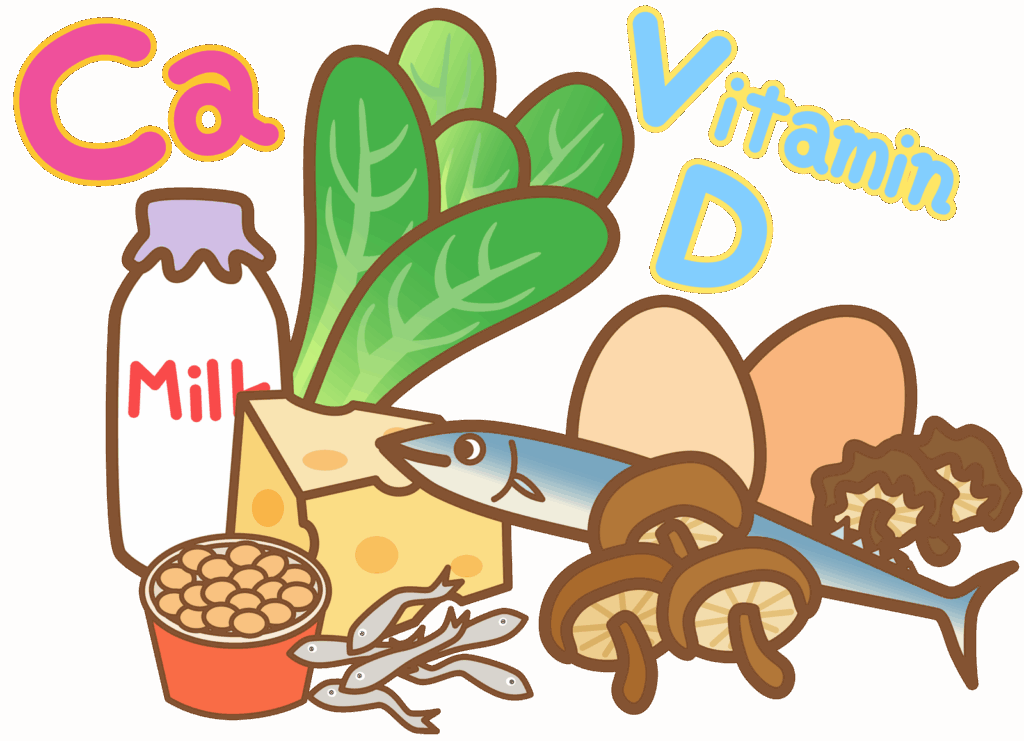

| 食事 | カルシウム(乳製品、小魚、大豆製品)、ビタミンD(魚、きのこ類)、タンパク質をバランスよく摂取する |

| 運動 | ウォーキングやジョギング、スクワットなど骨や筋肉に適度な負荷を与える運動を継続する |

| 禁煙・節酒 | 喫煙は骨形成を妨げ、過度な飲酒は骨代謝を乱すため控えることが大切 |

| 日光浴 | ビタミンDの合成を促進するため、適度な日光を浴びる習慣をつける |

| 転倒予防 | 室内の段差解消、手すりや滑り止めマットの活用などで転倒リスクを減らす |

骨粗鬆症についてよくある質問(Q&A)

骨粗鬆症について、患者様からよくいただく質問について紹介します。患者様の症状やご年齢などによってこの回答の内容が全て当てはまるわけではありませんので、診察の際に医師にご確認ください。

骨粗鬆症を放置すると骨が弱くなり、転倒や軽い衝撃でも骨折を起こしやすくなります。骨折は寝たきりや生活の質の低下につながるため、治療をしないままにするのは大きなリスクがあります。医師と相談し、生活習慣の改善と薬物療法を組み合わせて治療を行っていくことをおすすめします。

完全に「元通りの骨」に戻すことは難しいですが、治療を続けることで骨密度が改善したり骨折リスクを下げられる方は多くいます。薬の効果で骨の新陳代謝が改善し、骨が強くなるケースもあります。

カルシウムを多く含む乳製品や小魚、大豆製品、骨の代謝に欠かせないビタミンDを含む魚やきのこ類、筋肉や骨の材料となるタンパク質は積極的に摂ることが勧められます。逆にカフェインや塩分のとり過ぎはカルシウムの排泄を増やす可能性があるため注意が必要です。アルコールの過剰摂取や喫煙も骨の健康に悪影響を与えるため控えることが望ましいです。

自分だけで骨粗鬆症を完全に治すことは難しいですが、食生活の改善や運動習慣の継続によって進行を遅らせたり骨折を予防することは可能です。特にウォーキングや筋力トレーニング、バランス運動は骨と筋肉を丈夫に保つために役立ちます。ただし医師の診断と薬物療法を組み合わせることで、より効果的に治療が進みます。

骨粗鬆症は整形外科が基本的な診療科となります。整形外科では骨密度測定やレントゲン、血液検査などが可能で、治療薬の選択やリハビリ指導も行います。女性の場合は婦人科で閉経後のホルモンバランスを相談することもあり、内科で生活習慣病とあわせて診ることもありますが、まずは整形外科への受診が一般的です。

骨粗鬆症の注射薬には、骨を壊す働きを抑える薬や骨を作る働きを高める薬があります。いずれも骨折リスクを減らす効果が証明されています。副作用としては、注射部位の痛みや腫れ、血中カルシウムの変動などが報告されていますが、多くの場合は適切な管理で予防可能です。効果と副作用のバランスを考えながら医師が最適な薬を選びます。

骨粗鬆症の方は、正常な骨密度の人に比べて2倍から3倍以上骨折しやすいといわれています。特に大腿骨や背骨の骨折は日常生活に大きな影響を与えるため注意が必要です。骨折は一度起こすとさらに次の骨折を起こしやすくなる「骨折の連鎖」につながるため、予防のための治療を早めに始めることが重要です。

まとめ

骨粗鬆症は自覚症状がほとんどないまま進行し、気づいた時には骨折を起こしていることも少なくありません。骨折は寝たきりや生活の質の低下につながるため、早期に検査を受けて適切に対策を始めることが大切です。DXA法による骨密度測定は短時間で正確に結果が得られるため、骨粗鬆症の発見に有効です。生活習慣を整えることも重要であり、栄養バランスの良い食事、適度な運動、禁煙や節酒、転倒予防の工夫といった日々の積み重ねが将来の骨折リスクを減らします。

整形外科では検査から治療、生活指導まで一貫して行うことができます。気になる症状がある方や、閉経後の女性、高齢の方、家族に骨粗鬆症の方がいる方は、早めの受診をおすすめします。早期発見と予防によって骨を守ることが、これからの健康で自立した生活につながります。

志木新成メディカルクリニックは、整形外科の診療をしています。腰や背中の痛み、骨や筋肉、姿勢のことなどで心配なことがございましたら、当院の医師にご相談ください。

志木新成メディカルクリニックは、

朝霞市にあり、東武東上線「志木駅」から徒歩4分、駐車場も完備。

朝霞市・新座市・志木市などの近隣からだけでなく、電車でも車でも通いやすいクリニックです。